Hinweisgeberschutzgesetz

Das Hinweisgeberschutzgesetz schützt Personen, die auf Missstände und Verstöße aufmerksam machen. Es verpflichtet Unternehmen und Behörden, sichere Meldekanäle einzurichten und Hinweisgeber vor Nachteilen zu schützen. Ziel ist es, Risiken früh zu erkennen, eine Kultur der Verantwortung zu fördern und rechtswidriges Verhalten zu verhindern.

Das Gesetz stellt sicher, dass Menschen, die Verstöße melden, geschützt sind. Es fördert eine Kultur der Offenheit, beugt Risiken vor und hilft, Fehlentwicklungen im Unternehmen oder der Behörde rechtzeitig zu erkennen.

Organisationen müssen sichere und vertrauliche Meldekanäle anbieten. Meldungen müssen geprüft werden, und Hinweisgeber dürfen keine Nachteile erleiden. Die Vorgaben gelten unabhängig von der Branche.

Hinweisgeber dürfen nicht gekündigt, benachteiligt oder eingeschüchtert werden. Das Gesetz schützt vor offenen und versteckten Repressalien.

Unternehmen müssen interne Kanäle zur Meldung von Hinweisen einrichten. Diese müssen vertraulich, sicher und leicht zugänglich sein.

Wenn ein Unternehmen nicht reagiert oder die Meldung besonders sensibel ist, können Hinweisgeber externe Stellen nutzen, etwa Behörden oder Ombudsstellen.

Alle personenbezogenen Daten eines Hinweisgebers müssen besonders geschützt werden. Vertraulichkeit ist ein zentraler Grundsatz, ohne den ein Meldesystem nicht funktioniert.

Unternehmen, die Hinweisgeber nicht schützen oder keine Meldekanäle einrichten, müssen mit hohen Geldstrafen rechnen. Verstöße können zu erheblichen Reputationsschäden führen.

Das Gesetz gilt für fast alle Unternehmen und öffentliche Stellen. Unternehmen ab fünfzig Mitarbeitenden müssen mindestens einen internen Meldekanal einrichten, größere Betriebe benötigen oft umfassendere Lösungen.

Ein funktionierendes Hinweisgeber System stärkt die Kultur der Verantwortung, reduziert Risiken und sorgt für transparente Prozesse.

Unternehmen müssen ein vertrauliches und benutzerfreundliches System bereitstellen. Dazu gehören technische Sicherheit, klare Zuständigkeiten, geschulte Mitarbeitende und ein geregelter Ablauf für die Bearbeitung von Meldungen.

Die Einrichtung umfasst die Prüfung der Vorgaben, die technische Umsetzung, die Zuweisung von Verantwortlichkeiten, Testläufe, Schulung der Mitarbeitenden und eine klare Kommunikation im Unternehmen.

Ein Meldesystem muss regelmäßig überprüft werden. Neue technische Möglichkeiten, Erfahrungen aus Meldungen und geänderte gesetzliche Vorgaben sollten berücksichtigt werden, um das System weiter zu stärken.

Das Hinweisgeberschutzgesetz sorgt für Transparenz, stärkt Vertrauen und schützt Menschen, die Missstände melden. Unternehmen profitieren langfristig durch bessere Compliance und weniger Risiken.

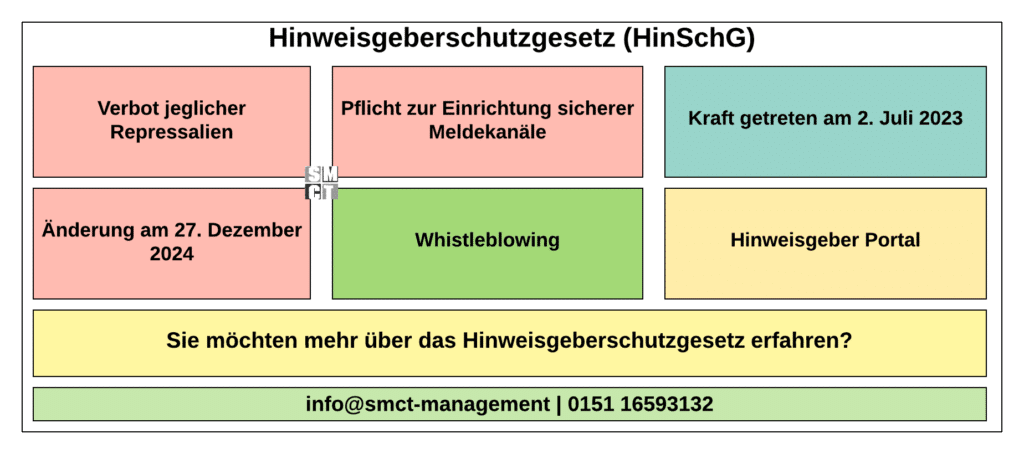

Rechtlicher Rahmen und Eckdaten

- Verbot jeglicher Repressalien: Das HinSchG verbietet ausdrücklich jede Form von Vergeltungsmaßnahmen gegen Hinweisgeber. Darunter fallen Kündigungen, Mobbing, Gehaltskürzungen oder sonstige berufliche Nachteile.

- Pflicht zur Einrichtung sicherer Meldekanäle: Unternehmen sind verpflichtet, interne Meldeverfahren einzurichten, über die Beschäftigte vertrauliche und sichere Hinweise abgeben können. Diese Kanäle müssen den Schutz der hinweisgebenden Person in besonderem Maße gewährleisten.

- Kraft getreten am 2. Juli 2023: Das Gesetz wurde am 2. Juni 2023 im Bundesgesetzblatt verkündet und trat zum 2. Juli 2023 in Kraft. Damit setzte Deutschland eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2019 um, die in allen Mitgliedstaaten vergleichbare Regelungen zur Whistleblower-Sicherheit schaffen sollte.

- Änderung am 27. Dezember 2024: Seit seiner Einführung wurde das Hinweisgeberschutzgesetz weiter angepasst und zuletzt am 27.12.2024 geändert. Dies dient vor allem der Klarstellung von Verfahrensfragen und der weiteren Verfeinerung des Schutzes für hinweisgebende Personen.

TIPP: Wir haben ein Beispiel Hinweisgeber Portal angelegt. Auf unserer Seite können Sie das Portal gerne testen!

HOW TO Hinweisgeberschutzgesetz erfolgreich umsetzen

Der erste Schritt ist das grundlegende Verständnis. Das Gesetz schützt Menschen, die Missstände melden, und zwingt Organisationen dazu, sichere Strukturen zu schaffen. Wer die Hintergründe kennt, kann auch die Einführung besser steuern.

Bestimmen Sie ein Team oder eine verantwortliche Person, die das Meldesystem aufbaut, betreibt und überwacht. Dies kann Compliance, Datenschutz oder die Rechtsabteilung sein. Wichtig ist Unabhängigkeit, Vertrauen und klare Vertretungsregelung.

Richten Sie einen vertraulichen Kanal ein, zum Beispiel ein Online Formular, eine verschlüsselte Plattform, eine E Mail Adresse oder eine Telefon Hotline. Alle Wege müssen sicher, leicht zugänglich und nachvollziehbar sein.

Es muss klar sein, welche staatlichen Stellen Hinweisgeber kontaktieren dürfen. Diese Informationen sollten intern dokumentiert und sichtbar sein, etwa im Intranet oder im Hinweisgeberleitfaden.

Die Daten eines Hinweisgebers sind besonders sensibel. Stellen Sie sicher, dass Zugriffe beschränkt, Systeme geschützt und personenbezogene Informationen vertraulich behandelt werden. Vertrauen ist die Grundlage eines funktionierenden Systems.

Kommunikation ist entscheidend. Mitarbeitende müssen wissen, welche Rechte sie haben, wie das System funktioniert und weshalb Hinweise wichtig sind. Schulungen fördern Bewusstsein und stärken die Kultur der Verantwortung.

Legen Sie fest, wie Hinweise entgegengenommen, dokumentiert, bewertet und bearbeitet werden. Definieren Sie Fristen, Rückmeldungen und Eskalationswege, damit Verfahren zuverlässig und strukturiert ablaufen.

Stellen Sie sicher, dass Hinweisgeber niemals Nachteile erleiden. Dies gilt für sichtbare und versteckte Formen von Repressalien. Sanktionen gegen Verstöße sollten klar geregelt sein.

Ein Hinweisgeber System ist kein einmaliges Projekt. Prüfen Sie mindestens jährlich, ob Prozesse funktionieren, Hinweise korrekt behandelt werden und technische Systeme sicher sind. Nutzen Sie Kennzahlen, um das System weiter zu entwickeln.

Machen Sie deutlich, dass Hinweise erwünscht sind und zur Verbesserung beitragen. Eine offene, angstfreie Kultur stärkt das Vertrauen, fördert Verantwortungsbewusstsein und reduziert Risiken im Unternehmen.

Hinweisgeber System einrichten

Sie möchten ein sicheres System für Meldungen aufbauen und die Vorgaben des Hinweisgeberschutzgesetzes praxisnah umsetzen. Wir unterstützen bei Konzept, Auswahl der Lösung, Prozessen, Schulung und Kommunikation, damit Hinweise sicher und nachvollziehbar bearbeitet werden.

Beratung für Hinweisgeber System anfragenAblauf eines Hinweisgeber Falles

Ein klarer Ablauf gibt Hinweisgebern Sicherheit und sorgt dafür, dass Meldungen strukturiert, fair und rechtssicher bearbeitet werden. Die folgende Übersicht zeigt die typischen Schritte.

FAQ Wie melde ich Hinweise richtig

Was gehört in eine gute Meldung

Eine hilfreiche Meldung beschreibt möglichst genau, was passiert ist, wann es passiert ist, wo es passiert ist und wer beteiligt war. Konkrete Daten, Orte und Beobachtungen erleichtern die Prüfung. Vermutungen sollten als solche gekennzeichnet werden.

Muss ich meinen Namen angeben

Viele Systeme erlauben auch anonyme Meldungen. Wenn Sie Ihren Namen nennen, können Rückfragen einfacher gestellt und der Verlauf besser begleitet werden. In jedem Fall müssen Ihre Daten vertraulich behandelt werden, wenn Sie diese angeben.

Was sollte ich vor einer Meldung beachten

Prüfen Sie, ob es sich um einen echten Verdacht oder eine Beobachtung von Fehlverhalten handelt. Persönliche Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten gehören nicht in das Hinweisgeber System. Sammeln Sie möglichst sachliche Informationen, bevor Sie eine Meldung abgeben.

Was passiert nach meiner Meldung

Ihre Meldung wird entgegengenommen, geprüft und bewertet. Je nach Inhalt startet eine Untersuchung. Innerhalb einer angemessenen Zeit sollten Sie eine Rückmeldung zum Stand der Bearbeitung erhalten. Ziel ist es, die Angelegenheit fair und vertraulich zu klären.

Bin ich vor Nachteilen geschützt

Das Hinweisgeberschutzgesetz schützt Personen, die in gutem Glauben melden. Kündigung, Benachteiligung oder andere Nachteile sind unzulässig. Wenn Sie Hinweise in guter Absicht geben, müssen Sie keine Vergeltung befürchten.