⚖️ Risiko Management in der ISO 9001

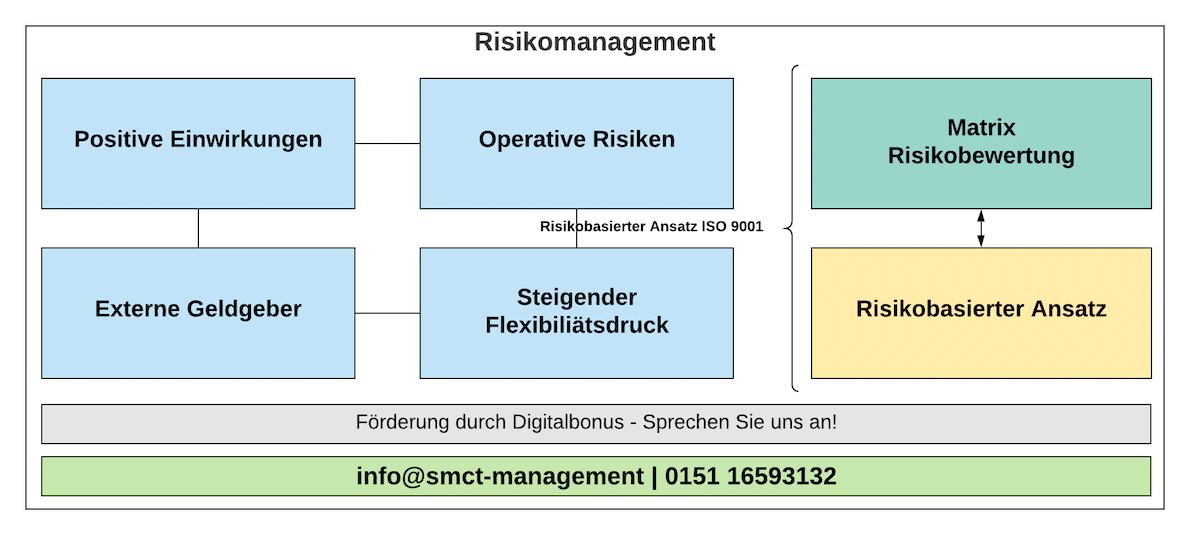

Das Risikomanagement ist ein zentrales Element der ISO 9001:2015. In einer globalisierten und komplexen Wirtschaft müssen Organisationen Risiken frühzeitig erkennen, Chancen nutzen und Entscheidungen faktenbasiert treffen. Der risikobasierte Ansatz sorgt dafür, dass Unternehmen dauerhaft stabil, flexibel und wettbewerbsfähig bleiben.

🎯 Ziel und Bedeutung des Risiko Managements

Das Ziel des Risikomanagements besteht darin, zukünftige Entwicklungen zu erkennen und aktiv zu steuern. Es ermöglicht eine fundierte Entscheidungsbasis und schafft Transparenz über mögliche Gefahren und Chancen. Ein durchdachtes System verknüpft Unternehmensführung, operative Prozesse und Kultur zu einem wirksamen Gesamtkonzept.

📊 Früherkennung von Risiken

Durch die regelmäßige Analyse von Prozessen und Märkten können potenzielle Risiken frühzeitig identifiziert werden. Dazu zählen finanzielle, technische, organisatorische oder strategische Gefahren, die den Erfolg beeinflussen könnten.

⚙️ Entwicklung präventiver Maßnahmen

Aus den erkannten Risiken werden konkrete Maßnahmen abgeleitet, etwa alternative Lieferketten, Notfallstrategien oder Prozessanpassungen. Diese Prävention reduziert Störungen und schützt langfristig die Unternehmensziele.

🔁 Integration in Geschäftsprozesse

Risikomanagement funktioniert nur, wenn es in alle Prozesse eingebettet ist von der Strategie bis zum operativen Alltag. Jede Führungskraft trägt Verantwortung für das Monitoring und die Bewertung ihrer Risiken.

📋 Matrix Risikobewertung

Die Risikomatrix ist das Kernwerkzeug zur systematischen Bewertung und Priorisierung von Risiken. Sie ermöglicht eine einheitliche Betrachtung nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung.

🧮 Bewertungskriterien festlegen

Unternehmen definieren Kriterien für die Bewertung z.B bei wirtschaftlichen Verlusten, Sicherheitsaspekte oder Reputationsschäden. Dies sorgt für Transparenz und Vergleichbarkeit zwischen Abteilungen.

📅 Regelmäßige Neubewertung

Risiken sind dynamisch daher wird die Matrix mindestens jährlich im Rahmen der Managementbewertung überprüft. Bei wesentlichen Veränderungen, etwa Markt- oder Lieferkettenrisiken, erfolgt eine unterjährige Aktualisierung.

⚠️ Bewertung und Risikoarten

Risiken werden nach Art, Herkunft und Wirkung klassifiziert. Dabei unterscheidet man externe, interne und strategische Risiken. Die Bewertung erfolgt anhand von Schadenshöhe, Eintrittswahrscheinlichkeit und möglichen Folgekosten.

🌍 Externe Risiken

Dazu zählen wirtschaftliche Schwankungen, geopolitische Ereignisse, Naturkatastrophen oder Cyberangriffe. Unternehmen müssen hier Frühwarnsysteme etablieren, um auf externe Veränderungen rechtzeitig reagieren zu können.

🏭 Interne Risiken

Interne Risiken entstehen aus Prozessen, Strukturen oder Fehlentscheidungen. Beispiele sind Qualifikationsdefizite, Kommunikationsprobleme oder ineffiziente Abläufe. Die ISO 9001 hilft, diese Risiken durch Prozessanalysen und Audits zu reduzieren.

💼 Strategische Risiken

Strategische Risiken betreffen die langfristige Ausrichtung des Unternehmens bei falsche Investitionsentscheidungen oder Innovationsrückstände. Durch das Einbeziehen dieser Risiken in die Unternehmensplanung kann langfristig Stabilität geschaffen werden.

🏢 Nutzen und Wettbewerbsvorteil für KMU

Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist Risikomanagement kein Luxus, sondern eine Überlebensstrategie. Ein strukturiertes System schafft Sicherheit, verbessert Entscheidungen und steigert das Vertrauen bei Kunden und Partnern.

📈 Unternehmensentwicklung

Ein aktives Risikomanagement deckt Schwachstellen auf und fördert nachhaltiges Wachstum. Unternehmen können Ressourcen gezielter einsetzen und Fehlentscheidungen vermeiden.

🤝 Vertrauen externer Partner

Transparente Risikoanalysen schaffen Vertrauen bei Banken, Investoren und Kunden. Diese Sicherheit kann zu besseren Finanzierungskonditionen und stabileren Geschäftsbeziehungen führen.

⚙️ Prozessoptimierung

Risiken im operativen Betrieb decken Ineffizienzen auf. Ihre Analyse ermöglicht Verbesserungen, reduziert Kosten und steigert die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig.

🧭 How-To: Risikomanagement nach ISO 9001

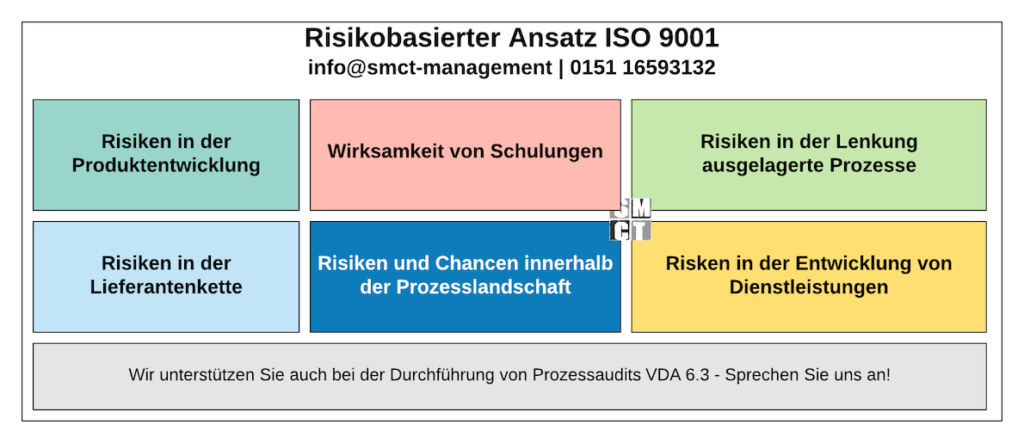

Ein wirksames Risikomanagement ist wesentlicher Bestandteil der ISO 9001. Es hilft Unternehmen, Chancen zu nutzen, Risiken frühzeitig zu erkennen und negative Auswirkungen zu vermeiden. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie ein Risikomanagementsystem erfolgreich aufbauen und in Ihr Qualitätsmanagementsystem (QMS) integrieren.

📋 Schritt-für-Schritt Anleitung

1️⃣ Risiken und Chancen identifizieren

Beginnen Sie mit einer systematischen Analyse Ihrer Unternehmensprozesse. Fragen Sie sich: Welche Ereignisse könnten das Erreichen meiner Qualitätsziele gefährden oder begünstigen? Nutzen Sie Werkzeuge wie SWOT-Analysen, Prozess-Workshops oder Lessons Learned aus Audits und Reklamationen.

- Erkennen Sie interne Risiken (z. B. Fachkräftemangel, IT-Ausfälle, Prozessfehler)

- Analysieren Sie externe Risiken (z. B. Lieferketten, Marktveränderungen, Gesetzgebung)

- Berücksichtigen Sie Chancen, wie Prozessoptimierungen oder neue Märkte

2️⃣ Bewertung und Priorisierung

Bewerten Sie jedes Risiko nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungsstärke. Die Kombination beider Werte ergibt die Risikoklasse von gering bis kritisch. Verwenden Sie hierfür eine Risikomatrix, um Transparenz und Vergleichbarkeit zu schaffen.

- Definieren Sie Bewertungsskalen (z. B. 1–5 für Eintritt & Auswirkung)

- Visualisieren Sie Risiken in einer Matrix zur schnellen Übersicht

- Priorisieren Sie kritische Risiken für sofortige Maßnahmenplanung

3️⃣ Maßnahmen zur Risikobehandlung definieren

Für jedes signifikante Risiko werden Maßnahmen entwickelt. Ziel ist es, die Eintrittswahrscheinlichkeit zu senken oder die Auswirkungen zu minimieren. Maßnahmen sollten realistisch, wirksam und messbar sein.

- Risiken vermeiden (z. B. durch Prozessänderung oder Outsourcing)

- Risiken reduzieren (z. B. durch Schulungen oder Wartungsprogramme)

- Risiken übertragen (z. B. Versicherungen, externe Partner)

- Risiken akzeptieren (wenn sie vertretbar und dokumentiert sind)

4️⃣ Umsetzung & Verantwortlichkeiten

Legen Sie fest, wer für jede Maßnahme verantwortlich ist und bis wann diese umgesetzt wird. Dokumentieren Sie Zuständigkeiten, Ressourcen und Termine im Maßnahmenplan. Nutzen Sie Tools wie Excel, digitale QM-Systeme oder Projektmanagement-Software für die Nachverfolgung.

5️⃣ Überwachung, Bewertung & Verbesserung

Das Risikomanagement ist ein kontinuierlicher Prozess. Überwachen Sie regelmäßig, ob die Maßnahmen wirksam sind, und passen Sie diese bei Bedarf an. Nutzen Sie Ergebnisse aus Audits, Managementbewertungen oder Kennzahlenanalysen für die Optimierung.

- Kontrolle der Wirksamkeit im Rahmen von Audits und Reviews

- Dokumentation neuer Risiken oder Änderungen im Kontext

- Regelmäßige Aktualisierung der Risikomatrix

6️⃣ Kommunikation & Bewusstsein schaffen

Ein funktionierendes Risikomanagement lebt von der Beteiligung aller Mitarbeitenden. Kommunizieren Sie Risiken, Chancen und Maßnahmen klar und offen intern und, falls relevant, auch extern. Schulungen und Workshops fördern das Verständnis für die Bedeutung des risikobasierten Denkens.

🎯 Verbindung zwischen Risiko, Chancen & strategischer Planung

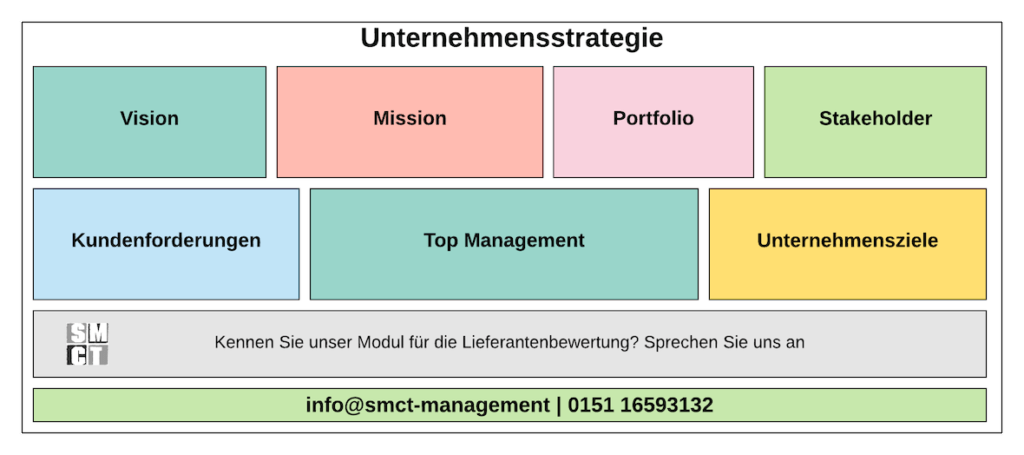

Die ISO 9001 fordert, dass Risiken und Chancen nicht isoliert betrachtet, sondern aktiv in die strategische Planung des Unternehmens integriert werden. Nur wer Risiken erkennt und Chancen gezielt nutzt, kann seine strategischen Ziele nachhaltig erreichen und langfristige Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Ein professionelles Risikomanagement ist daher mehr als nur eine Reaktion auf mögliche Probleme, es ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Es verknüpft die operative Planung mit den langfristigen Zielen und sorgt für Klarheit, Priorität und Stabilität.

⚠️ Risiken als Teil der strategischen Ausrichtung

Risiken sind nicht nur Hindernisse, sondern auch Wegweiser für Verbesserungen. Im Rahmen der strategischen Planung werden Risiken identifiziert, bewertet und mit strategischen Unternehmenszielen verknüpft. So wird sichergestellt, dass potenzielle Gefahren frühzeitig erkannt und Prioritäten richtig gesetzt werden.

Beispiel: Eine Produktionsfirma erkennt das Risiko steigender Energiekosten und entwickelt daraufhin eine Strategie zur Energieeffizienzsteigerung. Dieses Risiko wird zum Auslöser einer strategischen Chance der Optimierung der Betriebskosten.

🚀 Chancen als strategische Treiber

Chancen sind der positive Gegenpart zu Risiken. Sie entstehen, wenn Unternehmen Entwicklungen am Markt, in der Technologie oder bei ihren Kunden richtig deuten und daraus Wettbewerbsvorteile ableiten. Die ISO 9001 fordert, Chancen systematisch zu bewerten und als Teil der strategischen Planung zu berücksichtigen.

- 📈 Chancenanalyse als Bestandteil des jährlichen Strategie-Workshops

- 🔍 Identifikation neuer Marktpotenziale (z. B. E-Mobilität, Nachhaltigkeit, Digitalisierung)

- 🧩 Integration in den KVP-Prozess zur Förderung von Innovation und Anpassungsfähigkeit

🎯 Verknüpfung mit Qualitäts- und Unternehmenszielen

Ein modernes Qualitätsmanagementsystem nutzt Risiko- und Chancenanalysen, um zielgerichtete Entscheidungen zu treffen. Die Ergebnisse dieser Analysen fließen direkt in die Qualitätsziele, den Maßnahmenplan und die Managementbewertung ein.

Beispiel: Im Management-Review werden Risiken (z. B. Lieferengpässe) und Chancen (z. B. neue Lieferanten in der Region) gemeinsam bewertet. Das Ergebnis: eine strategische Entscheidung für mehr Resilienz durch regionale Beschaffung.

🔄 Regelmäßige Überprüfung & Anpassung

Risiken und Chancen ändern sich mit den Rahmenbedingungen des Unternehmens. Deshalb ist eine dynamische Anpassung im Rahmen der strategischen Planung erforderlich. Der Prozess sollte mindestens einmal jährlich, im Zuge der Managementbewertung, überprüft und aktualisiert werden.

- 📅 Jährliche Bewertung der Risikolandschaft und Chancenentwicklung

- 📊 Nutzung von Kennzahlen und Trendanalysen als Entscheidungsgrundlage

- 👥 Einbindung von Führungskräften, Mitarbeitenden und externen Partnern in die Analyse

🌍 Klimarisiken & Nachhaltigkeit im Rahmen der ISO 9001

Der Klimawandel ist längst kein abstraktes Zukunftsthema mehr, sondern hat direkte Auswirkungen auf Unternehmensführung, Lieferketten und Marktanforderungen. Mit der ISO 9001 wird Nachhaltigkeit zunehmend zum festen Bestandteil der Unternehmensstrategie denn Qualität bedeutet heute auch Verantwortung für Umwelt, Energie und Ressourcen.

Seit der ISO-Überarbeitung 2025 (Draft ISO 9001 2025) wird empfohlen, den Klimawandel ausdrücklich im Kontext der Organisation (Kapitel 4.1) und bei den interessierten Parteien (Kapitel 4.2) zu berücksichtigen. Dadurch wird der Fokus auf ökologische, soziale und ökonomische Faktoren deutlich gestärkt.

🔍 Identifikation von Klimarisiken

Unternehmen sollten analysieren, wie klimatische Veränderungen ihre Geschäftsprozesse, Infrastruktur und Lieferketten beeinflussen können. Dabei geht es sowohl um physische Risiken (z. B. Wetterereignisse) als auch um regulatorische oder marktbezogene Risiken.

Stürme, Überschwemmungen oder Hitzeperioden können Produktionsanlagen beschädigen, Lieferketten unterbrechen oder die Arbeitsbedingungen beeinträchtigen. Eine Risikoanalyse sollte daher Notfallpläne und Ausweichstrategien beinhalten.

Unternehmen sind auf stabile Energiequellen angewiesen. Steigende Energiekosten oder Versorgungsausfälle stellen ein direktes Risiko für die Produktionssicherheit und Rentabilität dar.

Globale Lieferketten reagieren empfindlich auf klimatische Veränderungen. Unternehmen müssen alternative Bezugsquellen identifizieren und Lieferanten regelmäßig auf Nachhaltigkeitsrisiken prüfen.

Neue Regulierungen, wie das EU-Klimaschutzgesetz oder die CSRD-Richtlinie, verpflichten Unternehmen zu mehr Transparenz über CO₂-Emissionen und Nachhaltigkeitskennzahlen. Verstöße können zu Bußgeldern oder Reputationsverlust führen.

🌱 Nachhaltigkeit als strategische Chance

Nachhaltigkeit ist kein Zusatz mehr, sie ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Unternehmen, die ökologische und soziale Verantwortung in ihre Strategie integrieren, verbessern nicht nur ihr Image, sondern sichern sich langfristig Marktvorteile und Kosteneffizienz.

Nachhaltige Produktionsprozesse und Energiemanagement senken langfristig Betriebskosten und steigern die Profitabilität. Dies kann durch ISO 50001 (Energiemanagement) zusätzlich unterstützt werden.

Kunden und Investoren achten zunehmend auf nachhaltige Unternehmensführung. Eine glaubwürdige Nachhaltigkeitsstrategie schafft Vertrauen und öffnet Türen zu neuen Märkten.

Nachhaltigkeit fördert Innovation etwa durch Entwicklung neuer, energieeffizienter Produkte oder kreislauffähiger Geschäftsmodelle. So entstehen Wettbewerbsvorteile durch Differenzierung.

🔗 Integration in das bestehende Risikomanagement

Nachhaltigkeit sollte als Teil des gesamten Risikomanagementsystems verstanden werden. Dadurch lassen sich Umwelt-, Qualitäts- und Unternehmensrisiken gemeinsam bewerten und steuern.

Ergänze klassische Risiken (Lieferung, Qualität, Finanzen) um ökologische Faktoren wie CO₂-Bilanzen, Energieverbrauch und Umweltauswirkungen.

Entwickle messbare KPIs (z. B. Energieeffizienz, Recyclingquote, CO₂-Reduktion), um Fortschritte sichtbar zu machen und Entscheidungen datenbasiert zu treffen.

Führungskräfte und Mitarbeitende sollten regelmäßig geschult werden, um Klimarisiken zu erkennen und Nachhaltigkeit in ihre täglichen Entscheidungen einzubeziehen.

🏭 Beispiele aus der Praxis und Klimarisiken & Nachhaltigkeit im QMS

Wie setzen Unternehmen Klimarisiken und Nachhaltigkeit im Rahmen ihres Qualitätsmanagements konkret um? Nachfolgend finden Sie einige Beispiele aus unterschiedlichen Branchen, die zeigen, wie ökologische Risiken erfolgreich in bestehende ISO 9001-Managementsysteme integriert werden können.

🔧 Beispiel 1: Fertigungsindustrie und Energieeffizienz & CO₂-Reduktion

Ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen integrierte das Thema Energieverbrauch in seine jährliche Managementbewertung. Durch die Erweiterung der Risikomatrix um den Faktor „Energieversorgung & Preisentwicklung“ wurde eine gezielte Reduzierung des Energieverbrauchs um 15 % innerhalb von zwei Jahren erreicht.

• Austausch alter Beleuchtungssysteme gegen LED-Technik • Einführung eines Energiemonitoringsystems zur Echtzeitüberwachung • Schulung von Mitarbeitern zum Thema „Energieeffizientes Arbeiten“ • Verknüpfung von Qualitätszielen mit Nachhaltigkeitskennzahlen

Das Unternehmen konnte den Energieverbrauch um 17 % senken und die CO₂-Emissionen deutlich reduzieren. Diese Einsparungen wurden im Nachhaltigkeitsbericht kommuniziert und flossen in die jährliche Managementbewertung ein.

🍞 Beispiel 2: Lebensmittelproduktion und Klimarisiko Lieferkette

Ein international tätiger Lebensmittelhersteller sah sich durch Dürren und Transportverzögerungen zunehmend mit Lieferengpässen bei Rohstoffen konfrontiert. Durch die Integration von Klimarisiken in das bestehende Risikomanagementsystem nach ISO 9001 konnten frühzeitig Präventionsmaßnahmen ergriffen werden.

• Einführung eines Lieferantenmonitorings mit Fokus auf Klimaresilienz • Aufbau regionaler Liefernetzwerke zur Risikodiversifizierung • Einführung eines Frühwarnsystems für wetterbedingte Lieferausfälle • Ergänzung der Lieferantenbewertung um Nachhaltigkeits- und CO₂-Kriterien

Das Unternehmen konnte die Lieferstabilität um 25 % erhöhen und durch lokale Beschaffung die Transportemissionen senken. Die Ergebnisse wurden in die Managementbewertung und das Nachhaltigkeitsreporting aufgenommen.

💻 Beispiel 3: IT-Dienstleister und Nachhaltige Infrastruktur & Datensicherheit

Ein mittelständischer IT-Dienstleister erkannte, dass Energieverbrauch und Datensicherheit zentrale Risiken im Kontext des Klimawandels darstellen. Der Strombedarf der Rechenzentren wurde zunehmend zum ökologischen und wirtschaftlichen Risiko.

• Migration auf energieeffiziente Cloud-Infrastrukturen mit Ökostromversorgung • Zertifizierung nach ISO 27001 für Informationssicherheit • Optimierung der Serverauslastung durch Virtualisierung • Integration von CO₂-Kennzahlen in das interne Risikomanagement

Durch die Maßnahmen konnte der Energieverbrauch um 30 % gesenkt und die IT-Sicherheit deutlich verbessert werden. Das Unternehmen positionierte sich erfolgreich als nachhaltiger und sicherer Partner in der IT-Branche.

❓ FAQ – Risikomanagement nach ISO 9001

Das Risikomanagement ist ein zentrales Element der ISO 9001:2015. Diese FAQ erklärt, wie Unternehmen Risiken identifizieren, bewerten und steuern und wie sie daraus einen echten Mehrwert für Qualität und Wettbewerbsfähigkeit schaffen.

🔹 Was versteht die ISO 9001 unter Risikomanagement?

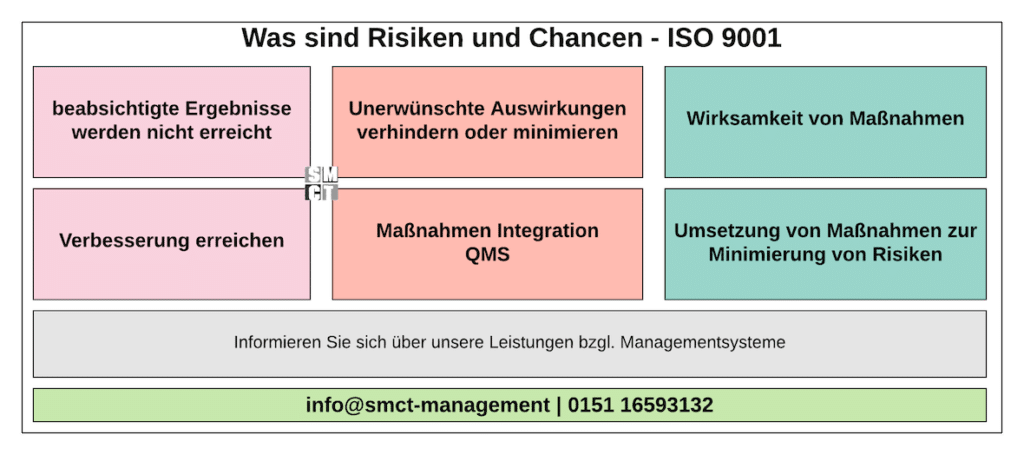

Risikomanagement bedeutet, potenzielle Risiken und Chancen systematisch zu erkennen, zu bewerten und zu behandeln, um die Zielerreichung des Unternehmens sicherzustellen. Dabei steht das risikobasierte Denken im Fokus: Risiken sollen frühzeitig erkannt, Chancen aktiv genutzt und präventive Maßnahmen in alle Prozesse integriert werden.

🔹 Welche Rolle spielt das Risikomanagement im Qualitätsmanagementsystem (QMS)?

Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Es hilft, Prozessstabilität zu schaffen, Fehlerquellen zu reduzieren und Entscheidungen auf Datenbasis zu treffen. Es sorgt dafür, dass Qualität, Sicherheit und Kundenzufriedenheit systematisch überwacht und verbessert werden.

🔹 Muss ein formelles Risikomanagementsystem eingeführt werden?

Nein. Die ISO 9001 fordert kein separates Risikomanagementsystem im Sinne der ISO 31000. Es reicht aus, dass Organisationen ein risikoorientiertes Denken etablieren und nachweisen können, dass sie Risiken und Chancen im Rahmen ihrer Prozesse berücksichtigen und steuern.

🔹 Welche Risiken sollten Unternehmen typischerweise betrachten?

- 🌍 Externe Risiken: Wirtschaftliche Schwankungen, Lieferkettenprobleme, Gesetzesänderungen oder Naturereignisse.

- 🏭 Interne Risiken: Prozessfehler, mangelnde Schulung, IT-Ausfälle oder Kommunikationsdefizite.

- 📈 Strategische Risiken: Fehlentscheidungen in der Unternehmensausrichtung oder Innovationslücken.

- 🤝 Stakeholder-Risiken: Nichterfüllung von Kunden- oder Lieferantenanforderungen.

🔹 Wie funktioniert eine Risikomatrix in der ISO 9001?

Eine Risikomatrix bewertet Risiken anhand von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß. Sie visualisiert, welche Risiken kritisch sind und sofortige Maßnahmen erfordern. Unternehmen können dadurch gezielt priorisieren, Ressourcen effizient einsetzen und Risiken übergreifend vergleichen.

🔹 Wie oft sollte das Risikomanagement überprüft werden?

Das Risikomanagement sollte mindestens einmal jährlich im Rahmen der Managementbewertung überprüft werden. Bei wesentlichen Änderungen (z. B. Marktveränderungen, neue Gesetze oder Technologien) ist eine unterjährige Aktualisierung notwendig. Eine kontinuierliche Beobachtung sichert Reaktionsfähigkeit und Compliance.

🔹 Welche Vorteile bringt ein wirksames Risikomanagement für KMU?

- ✅ Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit: Unternehmen können schneller auf Marktveränderungen reagieren.

- 💬 Höheres Vertrauen: Transparente Prozesse stärken die Beziehung zu Kunden und Partnern.

- 💡 Bessere Entscheidungsgrundlagen: Risiken und Chancen werden systematisch bewertet.

- 📉 Reduzierte Kosten: Durch vorbeugendes Handeln werden Ausfallzeiten und Fehlleistungen minimiert.

🔗 Weiterführende Themen zum Risikomanagement in der ISO 9001

Vertiefen Sie Ihr Wissen über den risikobasierten Ansatz und das risikobasierte Denken in der ISO 9001. Diese Beiträge zeigen praxisnah, wie Risiken und Chancen identifiziert, bewertet und im Qualitätsmanagementsystem umgesetzt werden.

🧭 Risikobasierter Ansatz in der ISO 9001

Erfahren Sie, wie der risikobasierte Ansatz der ISO 9001 Unternehmen hilft, proaktiv auf mögliche Risiken zu reagieren und Chancen gezielt zu nutzen. Der Artikel erläutert, wie Risiken in Prozessen, Lieferketten und Strategien identifiziert und bewertet werden.

💡 Risikobasiertes Denken in der ISO 9001 – Anwendung im Qualitätsmanagement

Lernen Sie, wie risikobasiertes Denken praktisch in Ihr Qualitätsmanagement integriert wird. Dieser Beitrag bietet praxisnahe Beispiele und zeigt, wie Sie durch risikobewusstes Handeln Prozesse optimieren und Ihre Unternehmensleistung langfristig sichern.

ISO 27001:2022 Standard | ISO 27001:22 Beratung | Checklisten ISO 27001:2022